Bibliographie

Anne Murray-Robertson, Marguerite Burnat-Provins. Oser la liberté, Gollion, Infolio, collection Presto, 2020, ill. p. 13.

Anne Murray-Robertson (dir.), Marguerite Burnat-Provins. Cœur sauvage, Gollion, Infolio, 2019, n° 66.

Bernard Wyder, Marguerite Burnat-Provins, cat. exp. Martigny, Le Manoir, 1980.

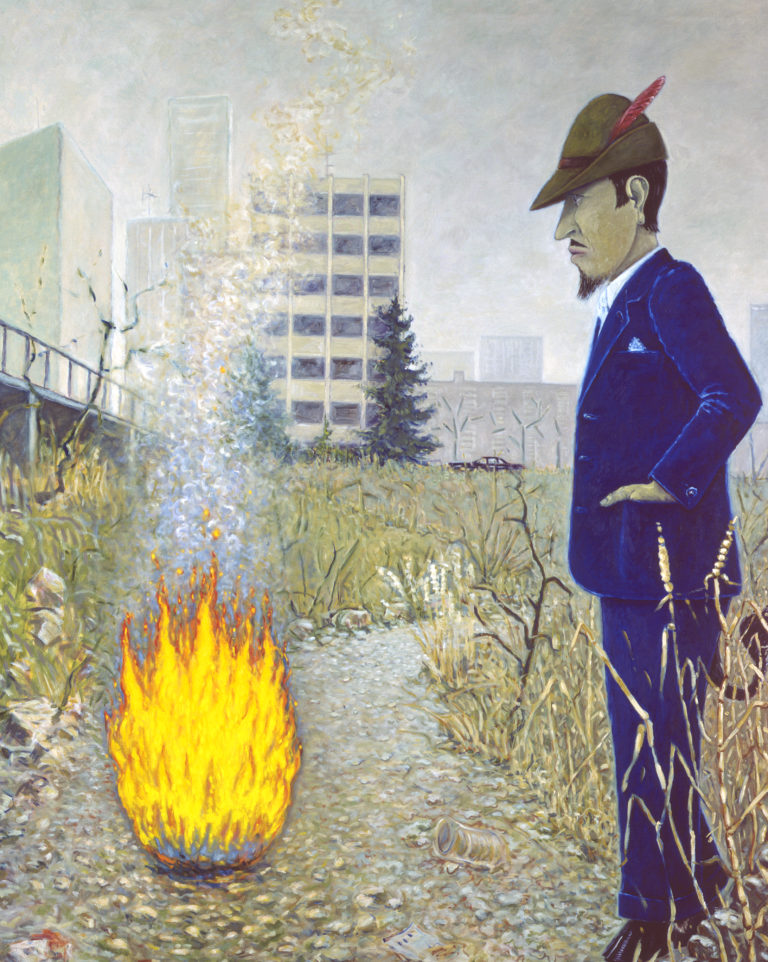

À l’image de sa personnalité, l’œuvre pictural et littéraire de l’artiste, née à Arras, mariée à Vevey, avant de découvrir le Valais, l’Orient et l’Amérique du Sud, présente deux facettes antagonistes. Un versant solaire dans ses dessins, illustrations de livres, affiches, objets d’arts appliqués, inspirés par le symbolisme et l’Art nouveau côtoyés à Paris lors de ses études, qui contraste avec une face ténébreuse et visionnaire: quelque 3000 portraits réunis sous le titre de Ma Ville, sorte d’inventaire des types humains et de leurs qualités physiques, morales ou intellectuelles. Souvent considéré comme une famille de substitution pour celle qui avoue n’avoir pu pleinement s’accomplir comme épouse et mère, ce catalogue anthropologique offre de rares exemples d’enfants associés à leurs mères.

Créée un an après l’irruption de ces visages aux noms énigmatiques dans l’esprit de l’artiste ébranlée par le tocsin de la mobilisation de 1914, Griche la borgne incarne le drame de l’impossible maternité, annoncée en 1889 à la jeune femme de 17 ans. La prégnance du regard dans le travail de Burnat-Provins traduit aussi la tristesse de celle qui, très tôt, affronta la mort précoce de proches dont, en 1905 à Vevey, son père, qui joua un grand rôle dans son éducation.

Vu de face, ce double portrait de tête s’inscrit dans un cadrage serré, où déborde le visage aux yeux bleus du bébé en layette blanche, qui s’agrippe à sa mère. Comme pour tous les portraits de Ma Ville, le vocabulaire technique est d’une grande simplicité: palette limitée à un jeu d’aplats fauves et verdâtres, animé par quelques touches d’orange, absence de modelé et de clair-obscur compensée par de subtils éclats de lumière dans les yeux des personnages. L’économie du système linéaire évoque le langage de la caricature.