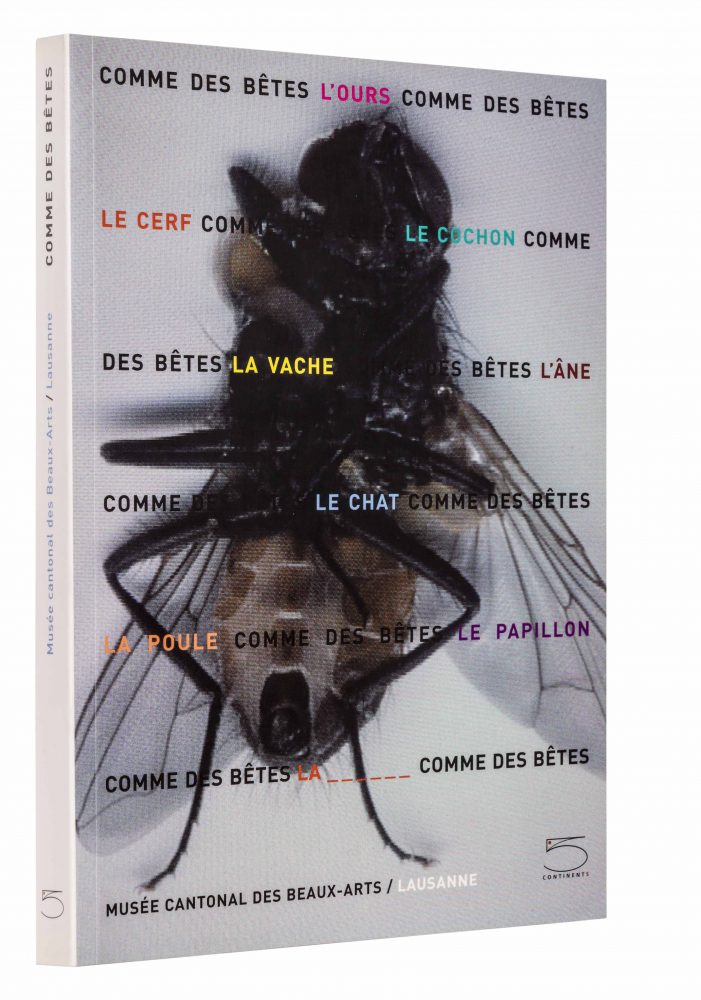

Comme des bêtes

Von neun emblematischen Tiergestalten ausgehend – Bär, Hirsch, Schwein, Kuh, Esel, Katze, Huhn, Schmetterling und Fliege – Tiere, die uns (ob wir es wollen oder nicht) „nahe“ sind – zeigt die Ausstellung banale oder überraschende und gar spektakuläre Bilder, die auch der Schlüssel zum Verständnis der komplexen Beziehungen zwischen Mensch und Tier sind.

Comme des bêtes lässt uns entdecken, dass die Darstellung von Tieren durch alle Altersklassen und Kulturen wie ein Katalysator funktioniert, der uns Zugang zu unserer seelischen Verfassung gewährt, zu unseren Sehnsüchten, Sorgen, zu unserer Fantasie, unserem (natürlichen oder krankhaften) Bedürfnis, mit dem Tier Kontakt aufzunehmen oder uns von ihm zu distanzieren. Wir sprechen in Wahrheit von uns selbst, wenn wir von Tieren sprechen, wir zeigen sie durch unsere Augen, wenn wir sie darstellen: „[die Erzählung] setzt [die Tiere] in Szene, das stimmt, aber als Stellvertreter des Menschengeschlechts“.

Haustier oder frei lebendes Tier, nützlich oder rundweg schädlich, erhaben oder grotesk, triumphierend oder tragisch, der Bär, die Katze und die anderen Tiere sind, so wie sie von Künstlern dargestellt werden, faszinierende Mediatoren in unseren Beziehungen zur Natur. Tiere haben in der Tat häufig eine vermittelnde oder gar fürsprechende Funktion: „[…] das Tier gestattet in erster Linie eine Erweiterung des Kontakts zur natürlichen Welt, die so vielen Menschen in urbaner Umgebung auf schlimme Weise vorenthalten wird. Im Austausch gegen die Erfüllung seiner Bedürfnisse ist es darauf konditioniert worden, den Erwartungen der Menschen zu entsprechen, ein wahrer ‚Kompromiss’ zwischen ihnen und den Dingen. In der Umgebung von Menschen, die oft liebesunfähig, isoliert und unangepasst sind, stellt der Tierfreund ein privilegiertes Gleichgewicht her.“ Die Bilder von Tieren – seien sie positiv oder negativ – kehren sich letzten Endes immer wieder gegen uns, indem sie uns beharrlich fragen: Was ist ein menschliches Wesen? Eine klassische philosophische Frage. Was ist ein Tier? Eine klassische biologische Frage. Doch „Das Tier ist nicht nur ein Organismus, für den sich die Biologie interessiert; es verweist auch auf eine Ausprägung der Andersheit, zu der im Verhältnis der Mensch seine besondere Identität definiert.“ Was bedeuet „Animalität“ oder „Bestialität“? Eine ethische Frage. Was verbindet den Menschen mit dem Tier? Eine Frage, die den Bereich der Verhaltensforschung, der Ökologie, der Biogenese und Phylogenese berührt. Und vor allem, was unterscheidet den Menschen vom Tier? Eine Frage, auf die man beruhigende Antworten erwartet (die von Philosophen gegeben werden): Laut Descartes ist es die Vernunft; andere sagen, es sei das Bewusstsein, die Sprache oder die Seele; laut Rousseau ist es die Wahlfreiheit. Im ersten Teil seiner Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen (1755) schreibt er: „Einige Philosophen haben sogar behauptet, zwischen diesem und jenem Menschen sei der Unterschied grösser als zwischen einem Menschen und einem Tier; es ist also nicht so sehr der Verstand, der den besonderen Unterschied zwischen Tieren und Menschen ausmacht, sondern die Fähigkeit des Menschen, frei zu handeln. Die Natur befiehlt jedem Tier, und das Tier gehorcht. Der Mensch erfährt den gleichen Druck, aber er erkennt, dass er die Freiheit hat, einzuwilligen oder sich zu widersetzen; und hauptsächlich im Bewusstsein dieser Freiheit zeigt sich die Geistigkeit seiner Seele – denn die Physik erklärt in gewisser Weise, wie die Sinne funktionieren und wie Gedanken entstehen; aber in der Fähigkeit, zu wollen oder, besser gesagt, zu wählen, findet man nur rein geistige Akte, in denen sich nichts durch die Mechanik erklären lässt.“ Nach Giorgio Agamben definiert sich der Mensch durch das Bewusstsein dessen, was ihn vom Tier unterscheidet: „Der Mensch ist das Tier, das sich als menschlich erkennen muss, um es zu sein“ oder „erkennt, dass er es nicht ist“. Jean-Christophe Bailly vertritt einen völlig anderen Standpunkt, indem er vom gemeinsamen Schicksal alles Lebenden ausgeht, von einer animalischen Konstante, innerhalb deren der Mensch nur ein Epiphänomen ist. Er