Reliquien und Denkmäler. Werke von Christian Boltanski

Suite à l’exposition de Christian Boltanski (1944-2021) Les Suisses morts au Musée en 1993, le MCBA a acquis plusieurs œuvres de l’artiste français et des livres d’artiste qui occupent une place importante dans son œuvre. Des donations et prêts à long terme s’y sont ajoutés par la suite ; il en résulte un beau choix d’œuvres de la période 1985-1996 dont le thème central est « le culte aux morts, aux vivants et aux morts à venir ».

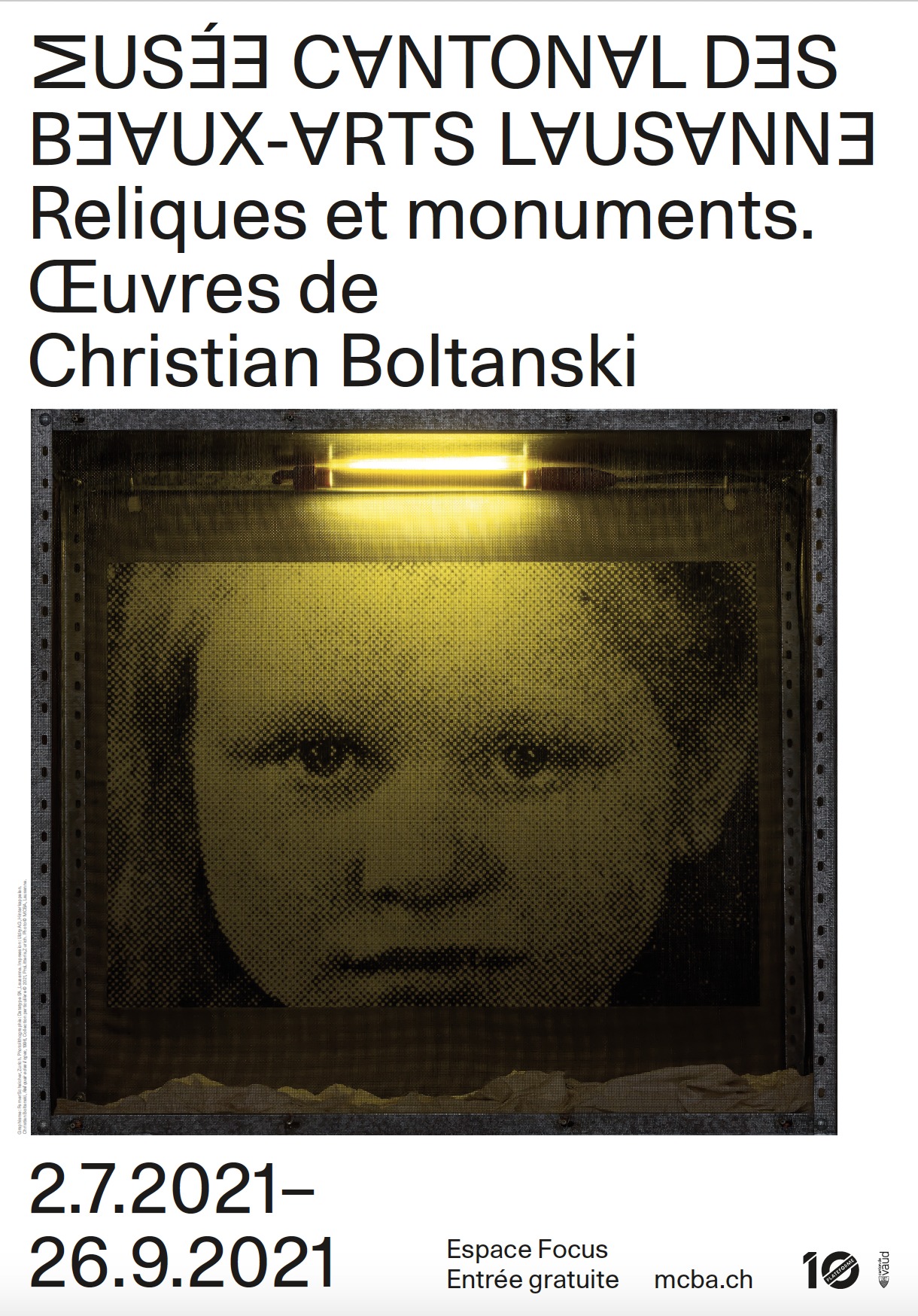

Von 1984 an, nach dem Tod seines Vaters, schafft der Künstler seine ersten Denkmäler. Er macht sich traditionelle Modelle zu eigen, die einen religiösen Ursprung haben. Doch anders als das klassische Denkmal (Pyramide, Mastaba, Altar, Grabstele usw.), das einen Pharao, König oder Dichter preist, oder das Reliquiar, das die Überreste eines bestimmten Heiligen enthält, sind Boltanskis Denkmäler anonymen Personen, oft Kindern, gewidmet und besitzen daher eine starke Identifikationskraft. Diese wird durch die Vergrösserung der Fotografien betont, welche die Porträts unscharf werden lässt und entindividualisiert, indem sie uns einerseits an das tote Kind in jedem von uns und andererseits an die grossen Tragödien der Menschheit erinnert, ohne sich explizit auf eine von ihnen zu beziehen.

Das von Boltanski für die Denkmäler und die Reliquiare gewählte Ausstellungsverfahren

ist bezeichnend für dieses Streben nach Universalisierung, da es versucht, sich dem Kontext der zeitgenössischen Kunst und ihrem ikonischen Ausstellungsraum, dem White Cube, zu entziehen. Der Künstler nutzt diesen Raum zwar, sucht ihn aber zu verleugnen, indem er die Beleuchtung auf die Werke selbst richtet, indem er Inszenierungseffekte einbezieht, die an die Beleuchtung bestimmter Kirchen, Synagogen, Krypten und Gedenkstätten erinnern, an eine Beleuchtung, die Stille, Konzentration und Gedenken fördern soll.

Das Licht erzeugt eine Dramatisierung der «Condition humaine», die den Betrachter einbezieht.

Der Akt des Sehens muss vollzogen werden, um dem Drama eine Existenz zu verleihen. Das letztere wird erst sichtbar durch die Wirkung des Lichts und unseren Wunsch, die Dunkelheit zu durchdringen.

Erlischt das Licht, gerät alles erneut in Vergessenheit. Boltanski, der sich an Theaterprojekten beteiligte und Schattentheater schuf, integriert seit den Denkmälern aus der Mitte der 1980er Jahre

systematisch die Spannung zwischen Verdecken und Enthüllen sowie Erinnern und Vergessen in sein Werk. Damit macht er sich die Möglichkeiten des Denkmals voll zunutze.

In Boltanskis Werk kommt dem Künstlerbuch eine grundsätzliche Bedeutung zu, nicht nur wegen der hohen Zahl der vom Künstler produzierten Publikationen, sondern auch aufgrund der konzeptionellen

Relevanz für sein plastisches Schaffen. Das Künstlerbuch, wie er es handhabt, ist für ihn vor allem ein archivarisches Produkt, das dazu da ist, Daten (das heisst Spuren einer älteren oder jüngeren Vergangenheit) zu sammeln, zu klassifizieren und bekannt zu machen. Archive bewahren Dokumente unterschiedslos auf, Denkmäler heben wichtige Ereignisse hervor; Archive werden ausgebreitet (auf einem Tisch, wenn sie untersucht, in einer Vitrine, wenn sie ausgestellt werden sollen), Denkmäler werden errichtet; Horizontalität und Vertikalität. Archiv und Denkmal ergänzen

sich gegenseitig. Der traditionelle Behälter für Archivstücke ist die Schachtel. Boltanski hat sie mehrfach verwendet, zum Beispiel für seine Box-Editionen. Für seine Bücher bevorzugt er einen klassischen Umschlag «nach alter Art», eine schlichte grafische Gestaltung, die an die Bände von Gallimard und der Nouvelle Revue Française erinnert, mit zentriertem Titel, schlankem Rahmen und schwarzem und/oder rotem Druck auf grauem, beigem oder braunem Karton. Diese «Normalität» verleiht ihnen einen zeitlosen Charakter, der mit dem universellen Anspruch der Denkmäler und Reliquiare einhergeht.

Ausstellungskurator: Bernard Fibicher