Besucherführer

Die Sammlung

Besucherführer

Die Sammlung

Hier sehen, was nirgendwo anders zu sehen ist! In diesem Sinn wurde der Rundgang konzipiert, der die Besucher*innen durch die der Sammlung des MCBA gewidmeten Ausstellungsräume führt. Seit 1816 ist diese Sammlung durch Ankäufe, Schenkungen, Vermächtnisse und Leihgaben kontinuierlich gewachsen. Sie ermöglicht Vergleiche mit internationalen Bewegungen, vermittelt aber auch eine Vorstellung vom Schaffen der Künstler aus der Waadt und, weiter gefasst, der französischsprachigen Schweiz, ob ihre Karriere im In- oder Ausland stattgefunden hat.

Einige Schwerpunkte sind zu erkennen: Klassizismus, Akademismus, Realismus, Symbolismus und Postimpressionismus; abstrakte Malerei in Europa und den Vereinigten Staaten; Schweizer und internationale Videokunst; neue Figürlichkeit; geometrische Abstraktion; und schliesslich künstlerische Praktiken aus allen Perioden, die von politischem und sozialem Engagement zeugen. Zudem umfasst die Sammlung bedeutende Künstlerbestände, darunter jene von Charles Gleyre, Félix Vallotton, Louis Soutter, Pierre Soulages und Giuseppe Penone.

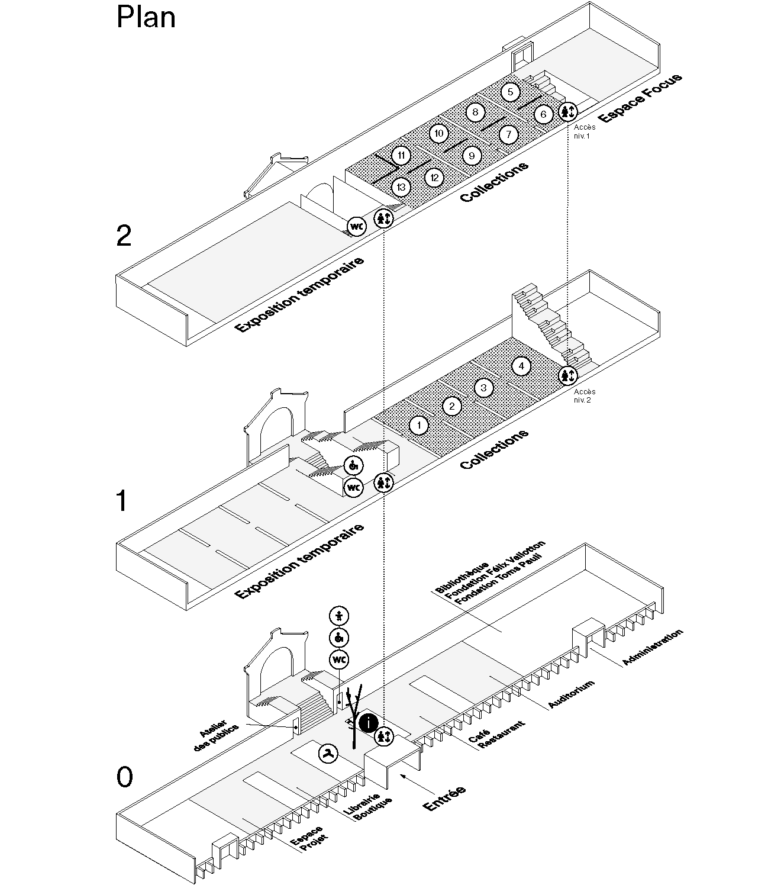

Der Rundgang erfolgt auf zwei Stockwerken. Die präsentierte Auswahl entwickelt sich regelmässig weiter. Leihgaben aus privaten Sammlungen führen einen Dialog mit jenen der kantonalen Sammlung, ein Präludium zu der ständigen Erneuerung des Blicks, der in Lausanne auf die bewundernswerte Lebenskraft der Kunst geworfen wird.

1. Stockwerk

Raum 1

Auf dem Weg zur Moderne

Kolonialismus und Humanismus

Zur Zeit der Renaissance bewirkt die europäische Expansion nach Übersee eine tiefgreifende Veränderung der Darstellung der Welt. Angeregt durch Reiseberichte und importierte Kunstobjekte, schaffen die Künstler Werke, in denen sich ihre Faszination und jene ihrer Auftraggeber für die Exotik spiegeln (Wandteppich Le Concert). Die Bibel bleibt eine Hauptinspirationsquelle für die Historienmalerei und deren ehrgeizige grossformatige Kompositionen. Allerdings bietet der Humanismus eine neue naturalistischere Interpretation, die den Menschen und bald auch dessen Emotionen in den Mittelpunkt stellt. In der Nachfolge Caravaggios nutzt die neapolitanische Schule das Chiaroscuro (Helldunkel), um grosse moralische Sujets zu dramatisieren (ANDREA VACCARO, LUCA GIORDANO). Das Einzelporträt erobert die Kunst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Im Frankreich Ludwigs XIV. bemühen sich die Porträtmaler, die physische Erscheinung, den gesellschaftlichen Rang und die charakteristischen Eigenschaften ihrer Modelle realistisch wiederzugeben, ob die dargestellten Personen nun dem Bürgertum oder dem Adel angehören (HYACINTHE RIGAUD).

Auswanderung

Im ausgehenden 18. Jahrhundert ziehen viele Schweizer Künstler nach Paris oder Italien und träumen davon, sich mittels Historienmalerei einen Namen zu machen. LOUIS DUCROS und JACQUES SABLET lassen sich dauer-haft in Rom nieder. Von sakralen Kunstaufträgen ausgeschlossen, die den katholischen Künstlern vorbehalten bleiben, spezialisiert sich Ducros auf grossformatige Ansichten antiker Denkmäler und malerischer Stätten, während Sablet vorzugsweise Gruppenbildnisse unter freiem Himmel und volkstümliche Szenen darstellt. Eine Generation später begibt sich CHARLES GLEYRE nach Studien in Paris und einem Aufenthalt in Rom in den Orient und unternimmt eine lange Reise, die ihn von Griechenland bis nach Nubien führt. Zurück in Paris, widmet er sich der antikisierenden Historienmalerei und versteht dabei romantische Leidenschaft und akademische Strenge in einzigartiger Weise zu verknüpfen. Zudem beginnt er zu unterrichten und empfängt in seinem Atelier die künftigen Impressionisten Monet, Renoir und Sisley.

Landschaftsmalerei

In den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts kommt in der Landschaftsmalerei eine meteorologische Sensibilität zum Ausdruck, in der sich das Gefühl der Unsicherheit spiegelt, das die Zeit der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege prägt. Mit ihren Gewittern und Vulkanausbrüchen, aber auch mit ihren trostlosen Weiten kündet die Katastrophen- malerei von der Einsamkeit des Menschen und der erhabenen Grösse der Natur (LOUIS DUCROS, CHARLES GLEYRE).

Historienmalerei

Die grosse Herausforderung für die Schweizer Künstler besteht darin, eine Historienmalerei zu entwickeln, die den Unabhängigkeitsdrang und die demokratischen Ideale ihres Landes ausdrückt und den Aufbau einer modernen nationalen Identität fördert (JEAN-PIERRE SAINT-OURS, CHARLES GLEYRE).

Raum 2

Der Triumph des Realismus

Im 19. Jahrhundert entwickelt sich die Schweiz nach und nach zu einem einheitlichen Bundesstaat. Da eine zentrale akademische Ausbildung und ein dynamischer inländischer Kunstmarkt fehlen, begeben sich die Schweizer Künstler oft ins Ausland. In der Landschafts- und der Genre- malerei können sie ihre Besonderheit beweisen. Die Genfer FRANÇOIS DIDAY und ALEXANDRE CALAME sind die ersten, die mit der Darstellung typisch helvetischer Landschaften die Voraussetzungen für eine Schweizer Kunst schaffen. Diday gestaltet hohe Alpengipfel in einer monumentalen, erhabenen Sichtweise, die noch stark von der Romantik geprägt ist. Sein Schüler Calame, der von der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts beeinflusst ist, bevorzugt Ansichten in mittlerer Höhe. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts profitieren die Schweizer vom Triumph des Realismus – vom Naturalismus bis zum Impressionismus –, um sich im Pariser Salon durchzusetzen. In ihren Bildern stellen sie

Bräuche und Trachten der Landleute dar, die abseits der Grossstädte von der industriellen Revolution verschont bleiben, der die agrarisch und handwerklich geprägte Gesellschaft zum Opfer fällt. EUGÈNE BURNAND und ERNEST BIÉLER schaffen Tierbilder und Genreszenen in dem bisher der Historienmalerei vorbehaltenen Grossformat. FRÉDÉRIC ROUGE und ALBERT ANKER porträtieren soziale und berufliche Typen und interes- sieren sich für die Welt der Kindheit. Die Schule von Barbizon und die Aufenthalte in der Westschweiz von Jean-Baptiste Camille Corot und GUSTAVE COURBET, der im Exil in La Tour-de-Peilz lebt, üben einen grossen Einfluss auf die jüngere Generation aus, die sich der intimen Landschaft zuwendet. FRANÇOIS BOCION, ein Anhänger der atmosphärischen Freilichtmalerei, macht den Genfersee zu seinem Hauptthema und beobachtet unermüdlich das Spiel des Sonnenlichts auf dem Wasser und den Durchzug der Wolken am Himmel. Nach seinem Studium in Paris lässt er sich dauerhaft in Lausanne nieder, wo er eine lokale Kundschaft gewinnt. In der Porträtmalerei laden Impressionismus und Jugendstil dazu ein, intime Momente unter freiem Himmel oder in bürgerlichen Salons zu studieren. Die Begegnung mit dem Maler wird zu einem Moment der Wahrheit fernab gesellschaftlicher Konventionen. Die Modelle werden in ihrer vertrauten Haltung, ihrer Ruhe, ihrer Freizeit oder bei ihren Alltagstätigkeiten gezeigt (ERNEST BIÉLER, LOUISE BRESLAU, CHARLES GIRON). Wie der belgische Bildhauer CONSTANTIN MEUNIER, der die Strapazen der Arbeiter in einem realistischen Stil wiedergibt, stellt der Schweizer THÉOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN seine Kunst in den Dienst seiner politischen Überzeugungen und seines engagierten Kampfs gegen soziale Ungerechtigkeiten. Im Viertel von Montmartre ansässig, zeigt er das Tag- und Nachtleben der kleinen Leute, zu deren Sprecher er sich macht.

Raum 3

Vom Postimpressionismus zu den Avantgarden

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert löst eine neue Künstlergeneration die Impressionisten ab. In dieser Übergangszeit, die den Weg in die Moderne bahnt, entstehen zahlreiche neue Stile und Bewegungen.

In den späten 1880er-Jahren setzt sich in der europäischen Kunstszene ein grafischer und dekorativer Stil durch, der bis hin zur Porträtmalerei auf Flächigkeit, Synthese und formale Stilisierung setzt. Gustav Klimt in Österreich und Ferdinand Hodler in der Schweiz regen grossformatige Kompositionen an, in denen Frauen und Natur miteinander eng verknüpft sind (ERNEST BIÉLER, GUSTAVE BUCHET). Zur gleichen Zeit flüchten sich die Symbolisten vor der industriellen Moderne in Traum, Ideal und Spiritualität (MAURICE DENIS). Die antiken Mythen sind Vorwand für neue Epen, deren Heldinnen und Helden die Anfälligkeit des Menschen zum Ausdruck bringen (PLINIO NOMELLINI). Die Landschaft wird zum Spiegel der Seele und empfängt deren Projektionen (HANS SANDREUTER). FÉLIX VALLOTTON, in den 1890er-Jahren Mitglied der Nabis, bleibt der realistischen Figuration treu, während sich die Kunstszene nach Cézanne der Abstraktion zuwendet. In der zweiten Hälfte seiner Karriere unternimmt er eine anspruchsvolle und strenge Erkundung der traditionellen Gattungen der Malerei, wobei er Porträt, Landschaft und Stillleben den Vorzug gibt.

Nach dem Tod Ferdinand Hodlers im Jahr 1918 dominieren GIOVANNI GIACOMETTI und CUNO AMIET die Deutschschweizer Kunstszene.

Sie gelten als Hauptvertreter einer neuen expressiven Malerei, die in der Nachfolge von Vincent van Gogh und Paul Gauguin den Primat der Farbe als Kompositionsprinzip fordert. Giacometti und Amiet, die sich fern der Städte für ein Leben im Einklang mit Familie und Natur entscheiden (der eine in den Bündner Hochtälern, der andere im Bernerland), Themen, die sie in ihren Porträts und Landschaften unablässig behandeln. Der zwanzig Jahre jüngere Westschweizer Gustave Buchet sucht Paris auf, um sich den Avantgardisten anzunähern und sich von ihren Innovationen anregen zu lassen. Unter dem Einfluss des Kubismus und Futurismus der 1910er-Jahre, auf die in der Zwischenkriegszeit der von Le Corbusier und Amédée Ozenfant geförderte Purismus folgt, sucht er nach neuen bildnerischen Lösungen. In seiner Malerei und Plastik entwickelt er eine persönliche Palette reiner, doch gedämpfter Farben sowie streng konstruierte und angeordnete Kompositionen, die im Dienst der Darstellung von Rhythmus und Bewegung stehen.

Raum 4

Die Figuration von Auguste Rodin bis Alberto Giacometti

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist AUGUSTE RODIN der herausragendste Förderer einer Plastik im Wandel zwischen klassischer Tradition und Moderne. Für ihn hat die Ähnlichkeit mit dem Modell physisch und zugleich moralisch zu sein. Seine Nachfolger, wie ÉMILE-ANTOINE BOURDELLE, gehen noch einen Schritt weiter in der Expressivität, indem sie mit Einschnitten, Rissen und Entstellungen arbeiten; zudem beziehen sie den Sockel in die Konzeption des Volumens ein. In der Mitte der 1920er-Jahre distanziert sich ALBERTO GIACOMETTI von Rodins Erbe und der Bourdelle’schen Lehre. Er studiert die kykladische und die ägyptische Kunst, entdeckt das afrikanische, mexikanische und ozeanische Kunstschaffen und lässt sich von den Prinzipien des Kubismus und bald auch des Surrealismus anregen. Indem er sich einzig der Analyse seiner eigenen Sichtweise widmet, treibt er die Zerlegung und Verschlankung der Körper auf die Spitze.

In Genf trifft Giacometti Ende 1941 wieder mit BALTHUS zusammen, den er in den 1930er-Jahren in Paris kennengelernt hat. Während des Zweiten Weltkriegs und im folgenden Jahrzehnt lehnen zahlreiche Kunstschaffende, die wie die beiden von der Notwendigkeit einer Rückkehr zum Menschlichen überzeugt sind, die Abstraktion ab und wenden sich im Kontext des Existentialismus erneut der Figuration zu. In seinen Porträts erkundet Balthus eine persönliche Ästhetik, die aus Irregularitätseffekten, ungewöhnlichen Posen und formalen Vereinfachungen besteht.

Ein Gefühl des Unbehagens geht von den steifen Haltungen und leeren Blicken aus, die Balthus seinen Modellen gibt. Man findet diese Beklemmung auch in den Gemälden, die FRANCIS GRUBER während des Zweiten Weltkriegs schafft: Sie bringen die harte Realität der Zeit und des Menschseins durch kaltes Licht, ausgemergelte, erstarrte Körper und bedrückende Räume zum Ausdruck. Zur gleichen Zeit erweist sich für Giacometti die Erfassung der physischen und psychischen Merkmale als unerreichbares Ziel. Indem er die Plastik von ihrem Sockel holt, hinterfragt er ihre Beziehung zu Betrachter und Raum. Seine schlanken oder massiven frontalen Figuren wirken wie zerfetzte, durchgeknetete und ausgehöhlte Magmastücke.

Auf der Suche nach einer neuen Figuration setzt JEAN DUBUFFET einfache Mittel ein und optiert für grobe Linien und eine ungeschliffene Zeichnung, die er in der Kunst der Autodidakten bewundert. Auch er konfrontiert sich physisch mit der Materie und bedeckt die Leinwand mit pastosen kittartigen Farbschichten. In seinen Landschaften sucht er wie Balthus den «Wand-Effekt» der Freskomalerei. ZAO WOU-KI, der sich 1948 nach Paris begibt, zählt Giacometti zu seinen Freunden, die ihn in seiner formalistischen Suche bestärken. Er wählt den Weg der lyrischen Abstraktion und bringt seine ursprüngliche chinesische Kultur mit der westlichen Moderne in Einklang, indem er in grossformatigen dynamischen Kompositionen zu einer fundamentalen Gestik zurückkehrt.

2. Stockwerk

Raum 5

An der Schwelle zur Abstraktion: die 1950er-Jahre

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich die abstrakte Malerei in Frankreich wie in den Vereinigten Staaten in neue Richtungen, durch die sie sich von der charakteristischen Geometrie der Pioniere der Abstraktion (Kasimir Malewitsch, František Kupka, Piet Mondrian, Sonia Delaunay usw.) unterscheidet. Man sucht sie nun mit Bezeichnungen wie ‘lyrische Malerei’ oder ‘informelle Kunst’ zu umschreiben, ohne dass es allerdings gelingt, die Vielfalt der Ansätze zu erfassen. In Paris zum Beispiel schafft MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA eine anspielungsreiche Malerei, deren fragmentierte Konstruktion an Architektur erinnert, während PIERRE SOULAGES die Wirkung von Materie und Licht mit verschiedenen Werkzeugen, Materialien und Trägern erkundet. Europa zog auch amerikanische Maler an. In Italien entwickelt CY TWOMBLY eine intime und gelehrte Abstraktion, die sich auf die Antike bezieht. In Paris experimentiert BEAUFORD DELANEY, ein amerikanischer Künstler, mit den Möglichkeiten einer queeren Abstraktion, die gleichzeitig fliessend und leuchtend ist. Der Impuls des kreativen Projekts selbst findet seinen Ausdruck in der Freiheit der malerischen Geste, die bis zur Sättigung des Bildraums reicht, wie das Gemälde von KIMBER SMITH zeigt.

Raum 6

Das Bild hinter sich lassen: von den 1960er- zu den 1970er-Jahren

In den späten 1960er-Jahren erschüttert die soziale Revolution in West-europa die Arbeit der Künstler, die nur darauf warten, sich von den Traditionen, die auf der Kunst lasten, zu befreien. Mit dem Aufkommen der Pop Art, die ihre Themen aus einer konsumorientierten und urbanen Kultur bezieht, ist die Malerei das erste von dieser Entwicklung betroffene Medium. Leuchtende Farben und Slogans beziehen sich auf Werbeanzeigen, von denen es damals in den Städten wimmelt (JANNIS KOUNELLIS, ÉMILIENNE FARNY). In Paris integrieren die Vertreter des Nouveau Réalisme Objekte, die der Realität entnommen sind, in ihre Werke (DANIEL SPOERRI, DIETER ROTH). Inspiriert von der Fluxus-Bewegung, verkünden andere Künstler die Gleichrangigkeit von Kunst und Leben. Nicht ohne Humor

beziehen sie alltägliche Gesten, Bilder und Gegenstände in ihre Arbeit ein und eignen sich industrielle Materialien wie Neon, Phosphor oder Plastik an (TADEUSZ KANTOR, JANOS URBAN). Gleichzeitig wird die Videokunst zu einem Betätigungsfeld für Experimente und visuelle Recherchen: Das bewegte Bild räumt dem Körper als Werkzeug des Aktivismus mehr Raum ein (VALIE EXPORT), während der Montage den Weg für formale Spiele öffnet (JEAN OTTH, NAM JUNE PAIK).

Raum 7

Körper/Raum: die 1980er-Jahre

In den 1980er-Jahren entwickelt sich in Malerei und Skulptur ein Trend, der im Gegensatz zur Strenge der Minimal Art und der Konzeptkunst des vorangegangenen Jahrzehnts steht und gleichzeitig in der Geschichte der Malerei des 20. Jahrhunderts wurzelt: der Neoexpressionismus. In Deutschland und Österreich wird er durch die Gruppe der Neuen Wilden verkörpert, in Italien durch die Transavanguardia, in den Vereinigten Staaten durch Bad Painting. Diese Form der freien, heftigen, überschwänglichen Figürlichkeit, die auch in der Schweiz zu finden ist, beruht auf einem ungestümen, hartnäckigen Gestus, der dem in kürzester Zeit entstehenden Bild gilt. Zeichnung und Malerei verlieren ihre Unterscheidungsmerkmale: ob Kohle, Tinte, Aquarell oder Acryl, die Technik ist direkt, ohne Vorzeichnung, und nutzt oft Papierträger, wie bei MIRIAM CAHN, GÜNTER BRUS oder BIRGIT JÜRGENSSEN. Falten und Knicke des Blatts zeugen vom vollen Körpereinsatz der intensiv und rasch arbeitenden Künstlerinnen und Künstler. Der Körper oder seine Spur sind sehr präsent, und einige Kunstschaffende greifen auf ihre persönliche Mythologie zurück, um ihn zu veranschaulichen. HÉLÈNE DELPRAT wählt für ihre Bilder der 1980er-Jahre einen figurativen Stil, der sich auf totemistische Figuren bezieht, während sich ALBERT OEHLEN in seiner gestischen Malerei, die sich allen technischen Zwängen verweigert, assoziationsreiche Motive aneignet.

Raum 8

Abstraktionen

Sobald die Bilder von jedem Bezug zur Aussenwelt befreit sind, verweisen sie nur noch auf ihre eigene Form und Materialität: Das hatte OLIVIER MOSSET 1969 als ‘Nullpunkt der Malerei’ bezeichnet. Sein fast zwanzig Jahre später entstandenes grosses rotes Monochrom zeigt diese Ereignislosigkeit. JOHN M ARMLEDER, der mit der Neo-Geo-Bewegung verknüpft wird, schafft ‘Möbelskulpturen’, die mit Humor auf den Zweck des Werkes als Salonschmuck hinweisen. Im Gefolge der Überlegungen dieser beiden Künstler über die Erneuerung der abstrakten Kunst herrscht in der Genferseeregion von den 1980er-Jahren bis heute ein ausgeprägtes Interesse an der geometrischen Abstraktion. Der individuelle Gestus des Künstlers wird nun durch den einheitlichen Farbauftrag auf der Leinwand ersetzt, und die Subjektivität spiegelt sich, durch die Geometrie der Motive neutralisiert, fast ausschliesslich in den formalen Entscheidungen. Während sich einige Kunstschaffende in ihren Werken auf persönliche Geschichten beziehen (JEAN-LUC MANZ), arbeiten andere nach einem vorgegebenen Protokoll (CLAUDIA COMTE) oder unternehmen eine Reflexion über das Bildobjekt und den skulpturalen Charakter der Leinwand (PIERRE KELLER).

Räume 9 –10

Rückgewinnung der Sichtbarkeit

Im Laufe der Geschichte wurden viele künstlerische Betrachtungsweisen marginalisiert oder ihrer Sichtbarkeit beraubt. Dies gilt insbesondere

für «queere» Praktiken, die ihre politische Bedeutung und ästhetische Kraft aus der Geschichte nicht-normativer Gemeinschaften schöpfen, ohne jedoch eine feste oder starre Kategorie zu bilden. Im Gegenteil: die in diesem Raum vereinten Kunstschaffenden weigern sich, ein von Binarität geprägtes normatives System zu bedienen, und stellen den fluktuierenden, pluralistischen Charakter unserer Identitäten in den Mittelpunkt ihrer Reflexion. Trotz ihrer Vielfalt verbindet diese Ausdrucksformen das Bestreben, die Sichtbarkeit zurückzugewinnen.

TOM BURR, der in seine Arbeit häufig Designelemente einbezieht, beschäftigt sich mit der Erosion des öffentlichen Bereichs und unserer Situation als Zuschauende vor einem fantasierten Raum. Die beiden Podeste präsentieren sich wie leere Theaterbühnen für Vorführungen und Präsentationen in der Art eines Dekors, der auf seinen Einsatz wartet. Indem SARAH MARGNETTI auf humorvolle Weise die Technik des Trompe-l’œil verfremdet und Körperfragmente einbezieht, hinterfragt sie die politische Dimension der häuslichen Sphäre und deren Architektur. Die komplexen Dynamiken zwischen Individualität und Kollektiv, privatem und öffentlichem Bereich sowie Innen und Aussen stehen im Mittelpunkt dieser Strategien der Sichtbarkeit. Die Fotoarbeit von Pierre Keller hält die erotische Odyssee der von Heimlichkeit geprägten Schwulenszene der 1980er-Jahre hautnah fest. Fasziniert von den Mechanismen des Ruhms und den Bildern, die dieser erzeugt, verewigt NINA CHILDRESS dagegen die androgyne Silhouette des Schweizer Sängers Patrick Juvet, dessen herausfordernde Haltung Selbstbewusstsein verrät. Das performative Element, welches das Genre des Biopics parodiert, verleiht auch der Serie autobiografisch geprägter Zeichnungen von GUILLAUME PILET Gestalt.

Die Arbeit von PAULINE BOUDRY / RENATE LORENZ hat ihren Ursprung in einer «Queer-Archäologie», um vergessenen Drag-Figuren nach einem Prinzip der Bildüberlagerung einen neuen Auftritt zu verschaffen. Der Film Normal Work ist von Archivfotografien inspiriert, die in den 1860er-Jahren in England von Hannah Cullwick aufgenommen wurden, einer Frau, die ihr ganzes Leben lang als Hausangestellte gearbeitet hat. Für die Aufnahmen posierte sie in Arbeitskleidung, aber auch als «Class Drag» oder «Ethnic Drag», das heisst als Bürgersfrau oder schwarze Sklavin. Dieser von dem Performer Werner Hirsch nachgespielte Gestus stellt die Frage nach der Überschreitung sozialer Normen und, um den Titel eines Buches der Philosophin Judith Butler zu zitieren, nach der Sichtbarkeit dieser «Körper von Gewicht».

Räume 11+13

Wörter und Bilder

Der Titel dieser Räume (Les mots et les images) ist von René Magritte übernommen, der 1929 in einem gleichnamigen Text die poetische Verwendung von Gegenständen und deren Namen in seinen Werken beschrieben hat. Fast 100 Jahre später lädt uns die Formel des surrealistischen Malers dazu ein, die Vielfalt der von Kunstschaffenden entwickelten Formenvokabulare hervorzuheben. Die hier gezeigten Werke vereinen daher einige dieser Lexika, schlagen Wörter zur Wiedergabe von Gedanken vor oder spielen mit Illusionen der Wahrnehmung, indem sie Formen und Bedeutungen verändern. Zunächst durchschreiten die Besuchenden das «Raumgedicht» von RENÉE GREEN, auf dessen farbigen Bannern sich die Verse eines Gedichts aneinanderreihen, das Laura Riding in den frühen 1930er-Jahren verfasste. Bei CHÉRIF und SILVIE DEFRAOUI wird die horizontal durchschnittene Schrift zu Zeichen und Ornament. In den Anamorphosen von Markus Raetz tauchen Gewissheiten auf und verschwinden wieder, eine Verwirrung, die GIUSEPPE PENONE aufgreift, um in seinen Werken die Geheimnisse des Sehens und seiner Darstellung zu analysieren.

Raum 12

Denkmäler

Im Jahr 1982 gewann Maya Lin, damals Architekturstudentin an der Yale University, den Wettbewerb für das Vietnam Veterans Memorial. Dieses Kriegsdenkmal aus schwarzem Marmor in Form eines Bodeneinschnitts setzt einen expliziten Kontrapunkt zu der triumphierenden Vertikalität und weissen Farbe der anderen Monumente Washingtons. In ihrer Nachfolge gestalten viele Kunstschaffende die Komplexität der Gedächtnisprozesse und ihrer Darstellung durch ‘Anti-Denkmäler’, die eher Abwesenheit, Leere und Verlust als eine versöhnende Geste andeuten. Man denke an das Mahnmal gegen Faschismus von Esther Shalev-Gerz und Jochen Gerz (Hamburg-Harburg, 1986–1993), an das Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Schoah von Rachel Whiteread (Wien, 2000), aber auch an Werke, die nicht für den öffentlichen Raum, sondern für das Museum geschaffen wurden, zum Beispiel Real Pictures (1995–2007) von Alfredo Jaar in der Sammlung des MCBA und Gurbet’s Diary von BANU CENNETOĞLU, aber auch, in einem dystopischeren Stil, Pacific Fiction – Study for a Monument von JULIAN CHARRIÈRE. Sie tragen alle auf ihre Weise zu einer antimonumentalen Form des Erinnerns bei und zeugen von der Schwierigkeit, dem Gedenken an Gewalt und den grossen Dramen der Geschichte eine bildnerische Form zu geben. In ADRIAN PACI’s Film The Column, der im Nebenraum gezeigt wird, steht das Material des Denkmals selbst und seine Bewegungen in einer globalisierten Wirtschaft im Mittelpunkt der Aussage.