Guide de visite

La collection

Guide de visite

La collection

Voir ici ce qu’on ne voit pas ailleurs ! C’est dans cet esprit qu’a été conçu le parcours qui conduit les visiteuses et les visiteurs à travers les salles d’exposition consacrées à la collection lausannoise. Depuis 1816, celle‑ci n’a cessé de s’enrichir au fil des ans grâce à des acquisitions, des dons, des legs et des dépôts. Tout en offrant des comparaisons avec les courants internationaux, le patrimoine réuni donne la mesure de la création des artistes d’origine vaudoise et plus largement suisse romande, qu’ils aient poursuivi leur carrière dans leur pays ou à l’étranger.

Quelques points forts se dégagent: le néo‑classicisme, l’académisme, le réalisme, le symbolisme et le post‑impressionnisme; la peinture abstraite en Europe et aux États‑Unis; l’art vidéo suisse et international; la nouvelle figuration; l’abstraction géométrique et, toutes périodes confondues, les pratiques artistiques attestant d’un engagement politique et social. On citera encore d’importants fonds monographiques, parmi lesquels ceux de Charles Gleyre, Félix Vallotton, Louis Soutter, Pierre Soulages ou encore Giuseppe Penone.

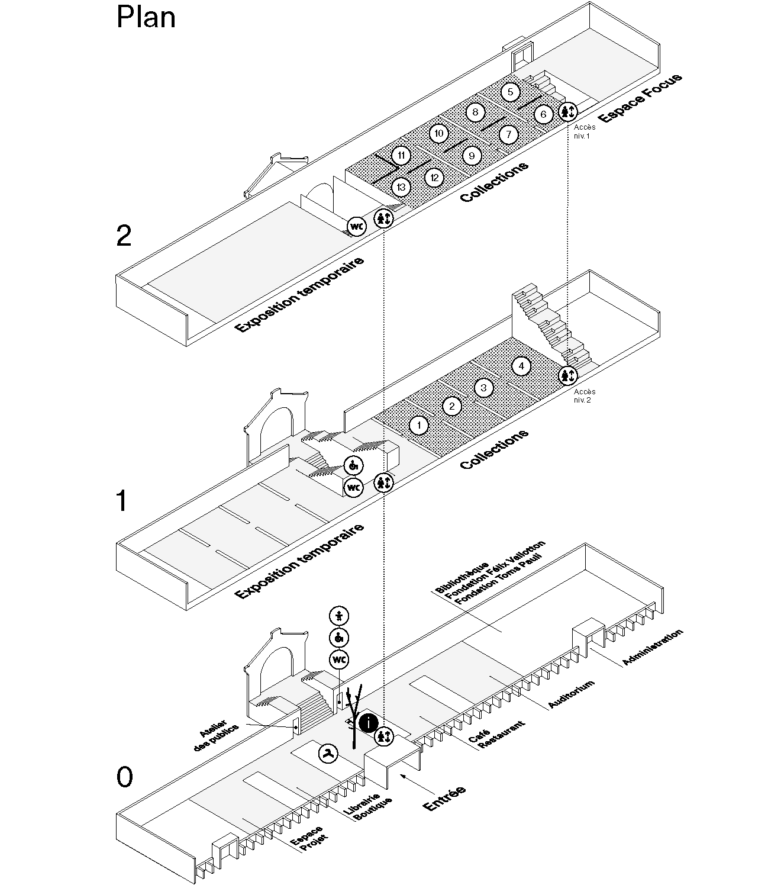

La visite se déroule sur deux étages. La sélection présentée évolue régulièrement. Des œuvres prêtées par des collections privées dialoguent avec celles de la collection cantonale, prélude au renouvellement constant du regard porté à Lausanne sur la formidable vitalité de l’art.

1er étage

Salle 1

En route vers la modernité

Colonialisme et Humanisme

Dès la Renaissance, l’expansion européenne outre‑mer modifie fondamentalement la représentation du monde. Stimulés par les récits de voyage et l’importation des objets d’art, les artistes conçoivent des œuvres qui témoignent de leur attrait et de celui de leurs commanditaires pour l’exotisme (tapisserie Le Concert). La Bible demeure une source d’inspiration majeure pour la peinture d’histoire et ses compositions ambitieuses, traitées dans des grands formats. Cependant, l’humanisme en offre une nouvelle interprétation, plus naturaliste, qui met l’accent sur l’être humain et bientôt sur ses émotions. Dans le sillage du Caravage, l’École napolitaine recourt au clair‑obscur pour dramatiser les grands sujets moraux (ANDREA VACCARO, LUCA GIORDANO). Le portrait individuel envahit les arts dès la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans la France de Louis XIV, les portraitistes s’attachent eux aussi à traduire avec réalisme l’apparence physique, le rang social et les qualités distinctives de leurs modèles, qu’ils soient issus de la bourgeoisie ou de la noblesse (HYACINTHE RIGAUD).

Émigration

À la fin du XVIIIe siècle, de nombreux artistes suisses émigrent à Paris ou en Italie et rêvent de s’illustrer dans la peinture d’histoire. LOUIS DUCROS et JACQUES SABLET s’établissent durablement à Rome. Écartés des commandes d’art religieux réservées aux artistes catholiques, ils se spécialisent, pour le premier dans des vues de grand format représentant des monuments antiques et des sites pittoresques, et pour le second dans des portraits de groupe en plein air et des scènes populaires. Une génération plus tard, CHARLES GLEYRE, après une formation à Paris et un séjour à Rome, se rend en Orient où il accomplit un long périple qui le conduit de la Grèce jusqu’en Nubie. De retour à Paris, il se consacre à la peinture d’histoire antiquisante, traçant un chemin singulier entre fougue romantique et rigueur académique. Il entame aussi une carrière d’enseignant, accueillant dans son atelier les futurs impressionnistes Monet, Renoir et Sisley.

Paysages

Dès les dernières années du XVIIIe siècle, le paysage accueille l’expression d’une sensibilité météorologique qui traduit le sentiment d’insécurité dans lequel baignent les années de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. La peinture de catastrophe, avec ses orages et ses éruptions volcaniques, mais aussi ses vastes territoires désolés, exprime à la fois la solitude de l’être humain et la grandeur sublime de la nature (LOUIS DUCROS, CHARLES GLEYRE).

Peinture d’histoire

Le grand défi pour les artistes suisses réside dans l’invention d’une peinture d’histoire qui traduise l’élan d’indépendance et les idéaux démocratiques de leur pays, et qui participe à la construction d’une identité nationale moderne (JEAN-PIERRE SAINT-OURS, CHARLES GLEYRE).

Salle 2

Le triomphe du réalisme

Au XIXe siècle, la Suisse franchit pas à pas les étapes qui feront d’elle un État fédéral unifié. En l’absence d’une formation académique centralisée et d’un marché de l’art dynamique sur le sol national, ses artistes s’exilent souvent à l’étranger. C’est dans le paysage et dans la peinture de genre qu’ils vont affirmer leur singularité. Les Genevois FRANÇOIS DIDAY et ALEXANDRE CALAME sont les premiers à créer les prémisses d’un art helvétique avec la représentation de paysages typiquement suisses. Diday s’attaque aux hauts sommets alpins, dont il donne une vision monumentale et sublime, encore fortement empreinte de romantisme. Son élève Calame, influencé par la peinture hollandaise du XVIIe siècle, leur préfère les vues de moyenne altitude. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le triomphe du réalisme – du naturalisme à l’impressionnisme – permet aux Suisses de s’imposer au Salon parisien. Leurs œuvres s’attachent à la représentation des mœurs et des costumes des populations vivant à l’écart des métropoles, épargnées par la révolution industrielle qui fait disparaître les sociétés agraires et artisanales. EUGÈNE BURNAND et ERNEST BIÉLER traitent la peinture animalière et les scènes de genre dans le format monumental jusqu’alors réservé à la peinture d’histoire. FRÉDÉRIC ROUGE et ALBERT ANKER portraiturent les types sociaux et professionnels et s’intéressent au monde de l’enfance. L’École de Barbizon et les séjours en Suisse romande de Jean‑Baptiste Camille Corot et de GUSTAVE COURBET en exil à La Tour‑de‑Peilz exercent une grande influence sur la jeune génération qui se tourne vers le paysage intime. Adepte du pleinairisme atmosphérique, FRANÇOIS BOCION prend le lac Léman pour sujet principal, traquant inlassablement les jeux de la lumière solaire sur l’eau et le passage des nuages dans le ciel. Après une formation à Paris, il s’établit définitivement à Lausanne où il se crée une clientèle locale. Dans le domaine du portrait, l’impressionnisme et l’art Nouveau invitent à étudier des instants d’intimité en plein‑air ou dans les salons bourgeois. Le face‑à‑face avec le peintre se transforme en un moment de vérité, loin des conventions sociales. Les modèles sont montrés dans leurs attitudes familières, dans le repos, le loisir ou l’exercice de leurs activités quotidiennes (ERNEST BIÉLER, LOUISE BRESLAU, CHARLES GIRON). Tout comme le sculpteur belge CONSTANTIN MEUNIER qui traduit dans une veine réaliste la pénibilité du travail des ouvriers, le Suisse THÉOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN met son art au service de ses convictions politiques et de son engagement dans la lutte contre les injustices sociales. Installé dans le quartier de Montmartre, il montre la vie diurne et nocturne du petit peuple parisien dont il se fait le porte‑voix.

Salle 3

Du post‑impressionnisme aux avant-gardes

Au tournant du XXe siècle, les impressionnistes sont supplantés par une nouvelle génération d’artistes. Quantité de nouveaux styles et mouvements apparaissent dans cette période de transition qui prépare l’avènement de la modernité.

Dès la fin des années 1880, un style graphique et décoratif s’impose sur la scène européenne, qui recourt jusque dans le portrait à la planéité, à la synthèse et à la stylisation des formes. Gustav Klimt en Autriche, Ferdinand Hodler en Suisse, sont des sources d’inspiration pour des grandes compositions où les femmes sont associées à la nature (ERNEST BIÉLER, GUSTAVE BUCHET). À la même époque, les symbolistes se réfugient loin de la modernité industrielle, dans le rêve, l’idéal et la spiritualité (MAURICE DENIS). Les mythes antiques sont le prétexte de nouvelles épopées dont les héroïnes et les héros expriment la fragilité de l’être humain (PLINIO NOMELLINI). Le paysage se fait le miroir de l’âme et accueille ses projections (HANS SANDREUTER). Membre du cercle des Nabis dans les années 1890, FÉLIX VALLOTTON demeure fidèle à la figuration réaliste à l’heure où la scène artistique post-cézanienne est en route vers l’abstraction. Il consacre la seconde partie de sa carrière à une exploration exigeante et sévère des genres traditionnels de la peinture, privilégiant le portrait, le paysage et la nature morte.

Après la mort de Ferdinand Hodler en 1918, GIOVANNI GIACOMETTI et CUNO AMIET dominent la scène artistique suisse allemande. Ils sont considérés comme les représentants majeurs d’une nouvelle peinture expressive qui revendique le primat de la couleur comme principe de composition, et ce dans la suite de Vincent Van Gogh et Paul Gauguin. Installés loin des villes, Giacometti et Amiet font le choix d’une vie en osmose avec leurs familles et avec la nature (les hautes vallées alpines de l’Engadine pour l’un, la campagne bernoise pour l’autre), sujets inlassablement revisités dans leurs portraits et leurs paysages. De vingt ans leur cadet, le Suisse romand GUSTAVE BUCHET se rend à Paris pour se rapprocher des avant-gardes et se nourrir de leurs innovations. Sous l’influence du cubisme et du futurisme dans les années 1910, puis du purisme promu par Le Corbusier et Amédée Ozenfant dans l’entre-deux-guerres, il se lance à la recherche de nouvelles solutions plastiques. Il développe dans sa peinture et dans sa sculpture une gamme personnelle de couleurs franches et sourdes, des compositions sévèrement construites et agencées, et les met au service de la représentation du rythme et du mouvement.

Salle 4

La figuration d'Auguste Rodin à Alberto Giacometti

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, AUGUSTE RODIN est le promoteur le plus remarquable d’une sculpture en pleine mutation, entre tradition classique et modernité. Pour lui, la ressemblance avec le modèle doit être à la fois physique et morale. Ses héritiers, tel ÉMILE-ANTOINE BOURDELLE, franchissent un pas supplémentaire dans l’expressivité en travaillant avec des entailles, des anfractuosités et des mutilations; ils intègrent le socle dans la conception du volume.

Au milieu des années 1920, ALBERTO GIACOMETTI prend ses distances avec l’héritage de Rodin et avec l’enseignement qu’il a reçu de Bourdelle. Il étudie les arts cycladique et égyptien, découvre les arts africain, mexicain et océanien, se nourrit des principes du cubisme et bientôt du surréalisme. Privilégiant l’analyse de sa seule vision, il pousse à l’extrême la décomposition et l’amincissement des corps.

À Genève dès fin 1941, Giacometti retrouve BALTHUS, rencontré à Paris dans les années 1930. Pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la décennie suivante, nombre d’artistes, comme eux habité.e.s par la nécessité d’un retour à l’humain, refusent l’abstraction et réinterrogent la figuration dans le contexte de l’existentialisme. Dans ses portraits, Balthus explore une esthétique personnelle faite d’effets de disproportion, de poses inhabituelles et de simplifications formelles.

Une sensation de malaise émane de la rigidité des attitudes et de la vacuité des regards conférées par Balthus à ses modèles. On la retrouve dans les tableaux peints pendant la Seconde Guerre mondiale par FRANCIS GRUBER qui traduit la dure réalité de l’époque et de la condition humaine par une lumière froide, des corps décharnés et figés, des espaces oppressants. Au même moment, pour Giacometti, saisir les caractéristiques physiques et psychiques s’avère un objectif impossible à atteindre. Faisant descendre la sculpture de son socle, il interroge son rapport avec le spectateur et l’espace. Élancés ou massifs, frontaux, ses personnages semblent des morceaux de magma, déchiquetés, pétris et creusés.

JEAN DUBUFFET, à la recherche d’une nouvelle figuration, recourt à des moyens sommaires, opte pour le tracé grossier et le dessin fruste qu’il admire dans l’art des autodidactes. Il engage lui aussi une confrontation physique avec les matériaux et recouvre la toile de couches pâteuses comme des mastics. Dans ses paysages, comme Balthus, il est en quête de l’«effet muraille» de la peinture à fresque. Arrivé à Paris en 1948, ZAO WOU-KI compte Giacometti parmi les amis qui le confortent dans sa quête formaliste. Optant pour la voie de l’abstraction lyrique, il concilie sa culture chinoise d’origine et la modernité occidentale, renouant avec les gestes primordiaux dans des grandes compositions dynamiques.

2e étage

Salle 5

Au seuil de l’abstraction: les années 1950

Après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en France ou aux États‑Unis, la peinture abstraite connaît des développements nouveaux, qui la distinguent de la géométrie caractéristique des pionnières et pionniers de l’abstraction (Kasimir Malevitch, František Kupka, Piet Mondrian, Sonia Delaunay, etc.). Différents noms, comme «peinture lyrique» ou «art informel», lui ont été donnés pour la décrire, sans réussir toutefois à englober la diversité des démarches. Par exemple, à Paris, MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA propose une peinture allusive, dont la construction fragmentée évoque des architectures, tandis que PIERRE SOULAGES explore les effets de matière et de lumière avec divers outils, matériaux et supports. L’Europe attire aussi les peintres américain.e.s. En Italie, CY TWOMBLY développe une abstraction intime et érudite pétrie de références à l’antiquité. À Paris, BEAUFORD DELANEY expérimente les possibles d’une abstraction queer, à la fois fluide et lumineuse. L’élan du projet créatif lui‑même trouve son expression dans la liberté du geste pictural qui va jusqu’à la saturation de l’espace, comme en témoigne la toile de KIMBER SMITH.

Salle 6

Sortir du tableau: les années 1960

Dès la fin des années 1960, la révolution sociale qui traverse l’Europe occidentale bouleverse le travail des artistes, impatient.e.s de se défaire des traditions qui pèsent sur l’art. La peinture est le premier médium à être touché, avec l’avènement du Pop Art qui emprunte ses sujets à une culture consumériste et urbaine. Les couleurs vives et les slogans renvoient aux publicités qui essaiment alors dans les villes (JANNIS KOUNELLIS, ÉMILIENNE FARNY). À Paris, les artistes du Nouveau Réalisme introduisent dans leurs œuvres des objets tirés

du réel (DANIEL SPOERRI, DIETER ROTH). Inspiré.e.s par le courant Fluxus, d’autres artistes encore proclament l’équivalence entre l’art et la

vie. Non sans humour, elles et ils intègrent des gestes, des images et objets quotidiens dans leurs travaux et s’emparent de matériaux issus de l’industrie, tels que le néon, le phosphore ou encore le plastique (TADEUSZ KANTOR, JANOS URBAN). Parallèlement, l’art vidéo devient un champ d’expérimentation et de recherche visuelle: l’image en mouvement donne davantage de place au corps, outil de militantisme (VALIE EXPORT), tandis que le montage ouvre la voie aux jeux formels (JEAN OTTH, NAM JUNE PAIK).

Salle 7

L’espace au corps: les années 1980

Au cours des années 1980, s’affirme une tendance picturale et sculpturale qui s’oppose à l’austérité des pratiques minimales et conceptuelles de la décennie précédente, tout en étant aussi le fruit de l’histoire de la peinture du XXe siècle: le néo‑expressionnisme. En Allemagne et en Autriche, il est incarné par le groupe des Neue Wilde (Nouveaux Fauves); en Italie, par la Transavanguardia (Trans‑avant‑garde); aux États‑Unis, par la Bad Painting (Mauvaise peinture). Cette forme de figuration libre, âpre, exaltée, qui touche également la scène suisse, est le produit d’un geste violent et obstiné, aux prises avec l’image qui émerge dans un temps très court. Le dessin et la peinture perdent leurs qualités distinctives: fusain, encre, aquarelle ou acrylique, la technique est directe, sans esquisse préalable, et appliquée souvent à des supports de papier, comme chez MIRIAM CAHN, GÜNTER BRUS ou encore BIRGIT JÜRGENSSEN. La feuille porte généralement le témoignage de l’artiste à l’œuvre (plis, froissures), entraînant son corps entier dans un moment intense et rapide de création. Si le corps ou sa trace est très présent, certain.e.s artistes recourent à une mythologie toute personnelle pour le signifier. Ainsi, HÉLÈNE DELPRAT adopte une figuration qui se réclame de figures totémiques dans ses toiles des années 1980, tandis qu’ALBERT OEHLEN s’approprie des motifs lourds d’associations dans une peinture gestuelle qui refuse toute contrainte technique.

Salle 8

Abstractions

Une fois dépouillés de toute référence au monde extérieur, les tableaux ne renvoient plus qu’à leurs propres forme et matérialité: c’est ce qu’OLIVIER MOSSET avait appelé, en 1969, le «degré zéro de la peinture». Créé près de vingt ans plus tard, son grand monochrome rouge manifeste cette absence d’événement. JOHN M ARMLEDER, associé au mouvement néo‑géo, élabore pour sa part des «sculptures d’ameublement» qui, avec humour, renvoient l’œuvre à sa finalité d’ornement de salon. C’est à la suite des réflexions de ces deux artistes sur le renouveau de l’art abstrait que s’instaure, dès les années 1980 et jusqu’à aujourd’hui, un intérêt marqué pour l’abstraction géométrique dans l’arc lémanique. Le geste personnel du créateur est alors remplacé par l’application uniforme de la couleur sur la toile, et la subjectivité, neutralisée par la géométrie des motifs, transparaît presque uniquement dans les choix formels. Si certain.e.s artistes renvoient à des anecdotes personnelles dans leurs œuvres (JEAN-LUC MANZ), d’autres travaillent selon un protocole préétabli (CLAUDIA COMTE) ou encore poursuivent une réflexion sur l’objet‑peinture et le caractère sculptural de la toile (PIERRE KELLER).

Salles 9 – 10

Reconquérir la scène

Au cours de l’histoire, nombreux sont les positionnements artistiques qui ont été marginalisés ou invisibilisés. C’est notamment le cas des pratiques dites «queer» qui tirent leur portée politique et leur force esthétique de l’histoire des communautés non normatives, sans pour autant constituer une catégorie stable et figée. Bien au contraire, en refusant de valoriser un système normatif marqué par la binarité, les artistes réuni.e.s dans ces salles placent le caractère fluctuant et pluriel de nos identités au cœur de leur réflexion. Par‑delà leur diversité, ces modes d’expression sont unis par la même volonté de reconquérir une visibilité.

Intégrant souvent des éléments de design, le travail de TOM BURR s’intéresse à l’érosion de l’espace public et à notre situation de spectateur.ice face à un espace fantasmé. Les deux estrades se présentent comme des espaces théâtraux vierges de (re)présentation et de démonstration, à la manière d’un décor en attente d’activation. Détournant avec humour la technique du trompe‑l’œil en y intégrant des fragments de corps, SARAH MARGNETTI interroge quant à elle la dimension politique de la sphère domestique et de son architecture. Les dynamiques complexes qui existent entre l’individuel et le collectif, le privé et le public, l’intérieur et l’extérieur se trouvent au cœur de ces stratégies de visibilité. Le travail photographique de Pierre Keller saisit sur le vif l’odyssée érotique de la scène gay des années 1980, marquée par la clandestinité. À l’opposé, fascinée par les mécanismes de la célébrité et les images qu’elle génère, NINA CHILDRESS immortalise la silhouette androgyne du chanteur suisse Patrick Juvet dans une attitude de défi de laquelle émane une affirmation de soi. Parodiant le genre du biopic, l’élément performatif donne également corps à la série de dessins à dimension autobiographique de GUILLAUME PILET.

Enfin, la pratique de PAULINE BOUDRY / RENATE LORENZ procède d’une «archéologie queer» pour faire ressurgir des figures drag oubliées, selon un principe de superposition d’images. Le film Normal Work est inspiré de photographies d’archives prises dans les années 1860 en Angleterre par Hannah Cullwick, une femme ayant travaillé toute sa vie comme domestique. Elle y pose en tenue de travail, mais aussi en «class drag» ou en «ethnic drag», à savoir dans les rôles tantôt d’une bourgeoise, tantôt d’une esclave noire. Rejoué par le performer Werner Hirsch, ce geste pose la question du franchissement des normes sociales, et, pour reprendre le titre d’un ouvrage de la philosophe Judith Butler, de la visibilité de «ces corps qui comptent.»

Salles 11+13

Les mots et les images

Le titre de ces salles est emprunté à René Magritte qui, en 1929, décrit dans un texte éponyme l’usage poétique qu’il fait des objets et de leur nom dans ses œuvres. Près d’un siècle plus tard, la formule du peintre surréaliste invite à mettre en lumière la diversité des vocabulaires formels développés par les artistes tout au long de leur carrière. Les œuvres présentées ici réunissent quelques‑uns de ces lexiques, proposent des mots pour traduire des pensées, ou encore jouent des illusions de la perception en transformant les formes et les significations. En introduction, les visiteuses et visiteurs traversent le «poème spatial» de RENÉE GREEN composé de bannières de couleur sur lesquelles se déploient les vers d’un poème écrit par Laura Riding au début des années 1930. Chez CHÉRIF DEFRAOUI et SILVIE DEFRAOUI, l’écriture, coupée horizontalement, devient ainsi signe et ornement. Les certitudes surgissent puis se défont dans les anamorphoses de MARKUS RAETZ, un trouble qu’explore GIUSEPPE PENONE dans ses œuvres qui analysent les mystères de la vision et de sa représentation.

Salle 12

Monuments

En 1982, Maya Lin, alors étudiante en architecture à l’Université de Yale, remporte le concours pour la réalisation du Monument pour les vétérans de la guerre du Vietnam, un mémorial en marbre noir en forme d’entaille dans le sol, contrepoint explicite à la verticalité triomphante de la statuaire de Washington et à sa blancheur. Dans son sillage, de nombreux artistes vont traduire la complexité des processus de mémoire et de leur représentation par des «anti‑monuments», mettant en avant l’absence, le vide, la perte, plutôt qu’un récit unifiant. On pense au Monument contre le fascisme d’Esther Shalev‑Gerz et Jochen Gerz (Hambourg‑Harbourg, 1986‑1993), au Mémorial de la Shoah de Rachel Whiteread (Vienne, 2000), mais aussi à des œuvres réalisées non pas pour l’espace public, mais pour le musée. Ainsi, dans la collection du MCBA, Real Pictures (1995‑2007) d’Alfredo Jaar et Gurbet’s Diary de BANU CENNETOĞLU, mais aussi, dans une veine plus dystopique, Pacific Fiction – Study for a Monument de JULIAN CHARRIÈRE. Tous participent d’une approche anti monumentale de la mémorialisation et rendent compte de la difficulté à donner une forme plastique à la commémoration de la violence comme aux grands drames de l’Histoire. Dans le film de ADRIAN PACI The Column présenté dans la salle adjacente, c’est le matériau même du monument, et ses déplacements dans une économie globalisée, qui est au centre du propos.